|

||

| Solange Beatriz Mendes, presidente da FenaSaúde |

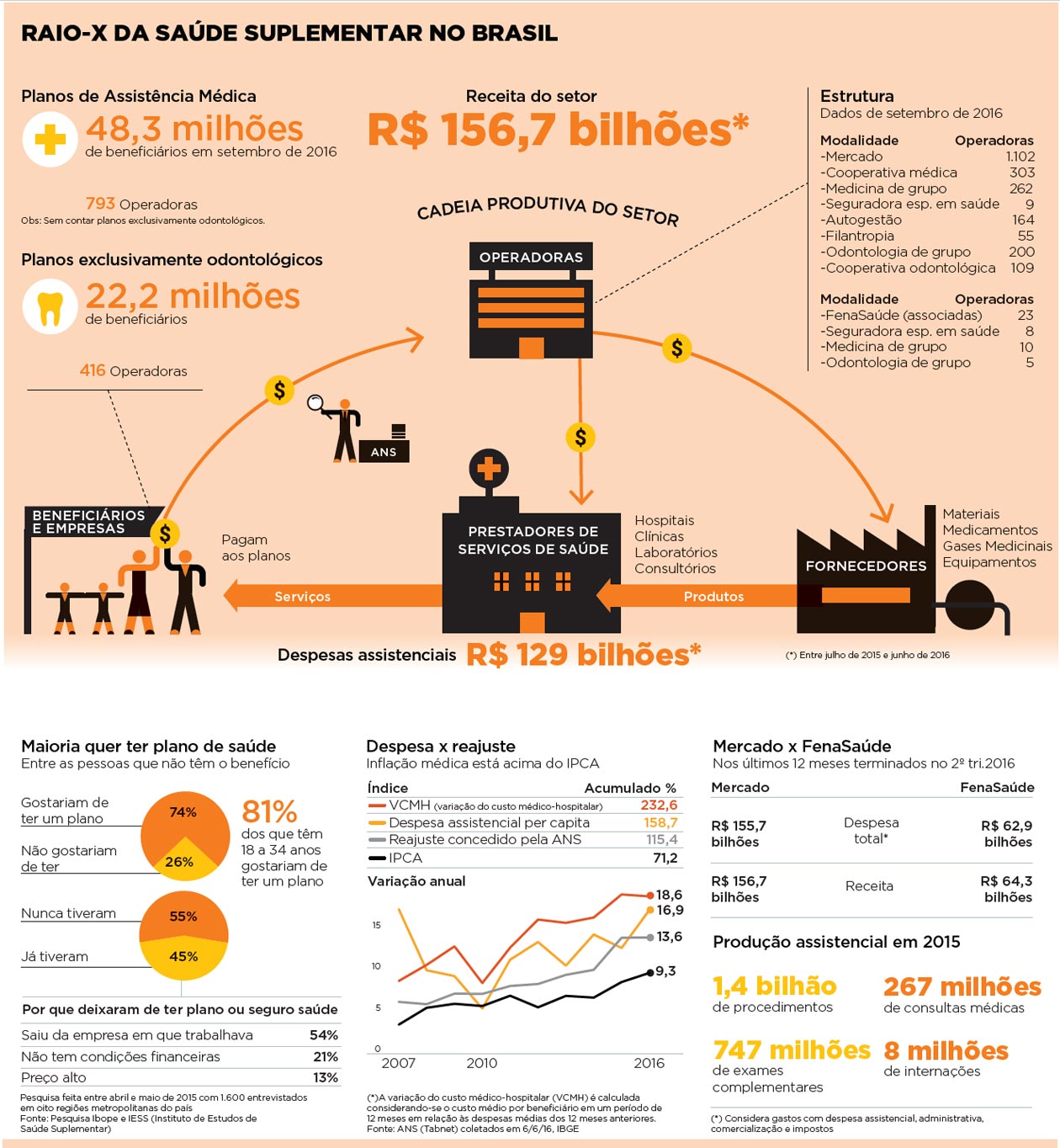

Plano de saúde é o terceiro item mais desejado pela população, depois de educação e moradia. Sete em cada dez brasileiros sem plano de saúde gostariam de ter um. Se mais pessoas não realizam tal desejo, é devido ao preço.

A oferta de planos mais acessíveis, no entanto, esbarra em algumas questões que o setor quer discutir. Os excessos no uso de procedimentos, a incorporação de tecnologias sem avaliação econômica, as mudanças na forma de remunerar os prestadores de serviços e a legislação rígida são os principais desafios.

A crise econômica agrava a situação. Nos 12 meses encerrados em agosto, 1,6 milhão de beneficiários deixaram de ter planos de assistência médica. Se a estabilidade econômica for restaurada nos meses que estão por vir, o setor já pode dar sinais de recuperação em 2017.

A proposta de criar planos mais baratos foi feita pelo Ministério da Saúde, que estuda o tema com representantes do setor e dos consumidores, para atender os desempregados e aliviar os gastos do governo com o SUS.

"Sem reduzir preço, não há como ampliar o acesso a um plano privado. Para isso, é necessário reduzir custos", diz a advogada Solange Beatriz Mendes, presidente da FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar), que representa 18 grupos de operadoras de planos privados de assistência à saúde. "Há maneiras de fazer isso. Só o desperdício no setor, com exames, consultas ou procedimentos desnecessários, causa impacto de 30% no preço do plano."

Os gastos médicos aumentaram 232% nos últimos dez anos, segundo a FenaSaúde. No período, a inflação medida pelo IPCA foi de 71%, e os reajustes concedidos pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), de 158%.

No mundo todo, os custos de saúde sobem mais do que a inflação. No Brasil, porém, a diferença é mais acentuada devido a distorções que elevam os custos da saúde suplementar. Uma delas é o modelo de remuneração dos serviços, conhecido como "fee-for-service", ou conta aberta, que encarece as internações, responsáveis pela metade do custo das operadoras, e incentiva o desperdício.

"Esse modelo é como um cheque em branco", diz Luiz Augusto Carneiro, superintendente-executivo do IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar). "As despesas da internação, da entrada à saída do paciente, vão sendo somadas à conta. Quanto maior seu valor, maior será o retorno para o prestador de serviço."

Antonio Carlos Abbatepaolo, diretor-executivo da Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde), concorda. "Se o hospital apresenta uma conta com dez quilômetros de esparadrapo, você tem que pagar." A associação representa as empresas privadas de assistência à saúde do segmento de medicina de grupo, com 17,5 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares.

A ANS reconhece que esse sistema está desgastado. "É preciso pensar em remuneração pautada no resultado. E isso implica trabalhar na formação do médico e das equipes multidisciplinares, discutir protocolos e diretrizes clínicas", informa a agência em nota.

Países que adotam outros modelos de remuneração -como o pagamento por diagnóstico ou DRG (sigla em inglês para Grupo de Diagnósticos Relacionados)- têm conseguido conter a inflação médica e aumentar a qualidade dos serviços hospitalares.

O DRG, adotado há décadas nos EUA e na Europa, é um modelo em que as internações têm um valor predeterminado, de acordo com o risco clínico do paciente. Os valores pagos pelos serviços hospitalares levam em conta a média de custos dos grupos e não o caso isolado de cada paciente.

A criação de redes hierarquizadas por graus de complexidade, como já ocorre na saúde pública, é outra medida necessária, segundo a federação do setor.

A ideia é que o paciente faça o atendimento básico antes dos procedimentos de alta complexidade e, assim, evite o desperdício. Segundo a Abramge, esse tipo de atendimento poderia resolver 80% dos problemas de saúde.

|

||